종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

친일? 항일! 사회葬 찬성? 반대! 운명한지 2주 만에…게시글 내용

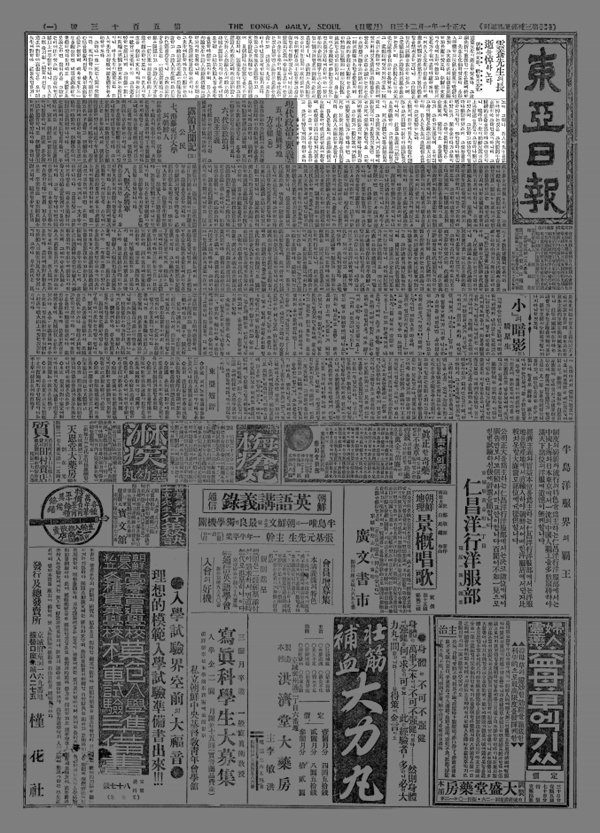

1922년 1월 23일

2020년 7월 두 사람의 장례를 놓고 대한민국 사회가 한바탕 홍역을 치렀습니다. 성추행 혐의로 피소된 뒤 극단적 선택을 한 박원순 전 서울시장의 서울특별시장(葬)과 친일 논란이 있는 6·25 전쟁 영웅 백선엽 장군의 장지를 둘러싸고 극심한 대립이 일어났죠. 약 100년 전에도 비슷한 일이 있었습니다. 구한말 대신으로 당대의 문장가이자 사회 원로였던 운양 김윤식의 사회장을 놓고 충돌이 빚어진 겁니다.

운양은 격변의 시기에 독판교섭통상사무, 군국기무처 회의원, 외무아문대신 등을 역임하며 외교가로서 열강의 틈새에서 때로는 청나라와, 때로는 일본과 손잡았습니다. 스스로 처신에도 오해를 살 만한 일이 종종 있었습니다. 그런 까닭에 운양은 생전은 물론 사후에도 논란의 중심에 설 수밖에 없었습니다.

한말의 대학자이자 문장가였던 운양 김윤식. 격변기 열강들의 틈새에서 외교가로서 온갖 풍상을 겪었지만, 죽은 뒤에도 사회주의 세력이 그의 사회장을 반대하는 바람에 파란을 겪었다. 동아일보DB

한말의 대학자이자 문장가였던 운양 김윤식. 격변기 열강들의 틈새에서 외교가로서 온갖 풍상을 겪었지만, 죽은 뒤에도 사회주의 세력이 그의 사회장을 반대하는 바람에 파란을 겪었다. 동아일보DB1910년 일제가 총칼로 대한제국 병합조약을 강제할 때 운양이 ‘불가불가(不可不可)’라고 했다는 건 그의 처세에 관해 아직까지도 회자되는 일화입니다. ‘불가, 불가’로 띄어 읽으면 ‘절대로 안 된다’는 뜻이 되지만, ‘불가불 가’로 읽으면 ‘어쩔 수 없이 찬성한다’가 되기 때문이죠. 망국 후 순종의 권유로 내키지 않는 일제의 자작 작위를 받은 것은 운양을 ‘친일’의 굴레에 가뒀습니다. 하지만 그는 1919년 3·1운동이 일어나자 독립을 요구하는 ‘대일본장서(對日本長書)’를 총독부에 보내 옥고를 치르고 작위도 박탈당하는 등 분명한 항일 족적도 남겼습니다.

부침과 영욕이 교차하는 삶을 살았던 운양은 말년 자택에 칩거하면서 지병에도 약을 쓰지 않고 1922년 1월 21일 87세를 일기로 죽음을 맞았습니다. 그가 마지막으로 남긴 시 ‘영사인간약 장음석두천(永辭人間藥 長飮石竇泉·인간 세상의 약은 사양하고 돌구멍 샘물을 마시련다)’에서는 이미 신선 세계에 들어간 듯한 선비의 풍모를 읽을 수 있습니다.

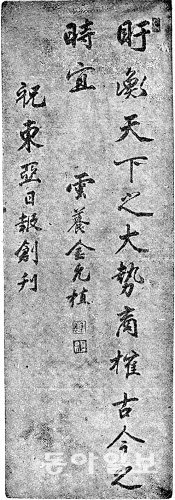

1920년 4월 1일 동아일보 창간호에 실린 운양의 축사. ‘눈을 부릅떠 천하의 대세를 가늠하고, 고금의 시의를 헤아리고 헤아려라’는 뜻이다. 동아일보DB

1920년 4월 1일 동아일보 창간호에 실린 운양의 축사. ‘눈을 부릅떠 천하의 대세를 가늠하고, 고금의 시의를 헤아리고 헤아려라’는 뜻이다. 동아일보DB동아일보는 운양이 유명을 달리하자 1월 23일자 사설 ‘운양 선생의 영면을 애도하노라’를 실어 그의 일생을 되짚었습니다. 논란이 있는 인물이라 ‘간혹 때에 따라서는 명철보신으로 자신의 몸을 보존한 일이 없었던 것은 아니지만’, ‘정치적 공적을 찬양하려는 것이 아니라 반대로 결국 그가 정치적으로 실패한 인물임을 슬퍼하고자 하며’와 같은 표현이 눈에 띕니다. 하지만 사설은 민중을 진심으로 위하는 정치가의 면모와 함께 문장가로서의 풍미를 함께 평가해야 한다면서 운양을 ‘시인 같은 정치가이며, 정치가 같은 시인’이라고 칭했습니다.

이어 1월 26일자 사설 ‘운양 선생 장송(葬送)에 대하여’에서는 “셰익스피어는 인도와도 바꿀 수 없다”는 영국의 사상가 토머스 칼라일의 말을 인용하며 그가 비록 정치적으로는 실패와 흠결이 있다 할지라도 탁월한 문장과 민중을 생각하는 절절한 마음을 생각해 원로의 죽음을 애도해야 한다고 주장했습니다.

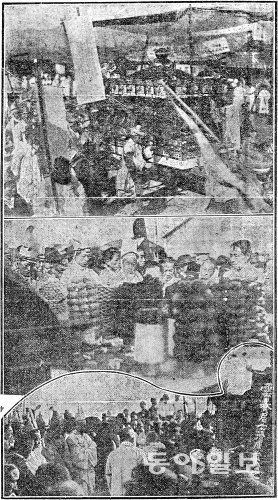

1922년 2월 4일 거행된 운양의 장례식 광경. 위로부터 봉익동 자택을 떠나 종로를 따라 진행하는 상여, 동대문 밖 수레마당 터에서 노제를 지내는 모습, 운양의 영결식에 모여든 1000여 명의 조문객들. 동아일보DB

1922년 2월 4일 거행된 운양의 장례식 광경. 위로부터 봉익동 자택을 떠나 종로를 따라 진행하는 상여, 동대문 밖 수레마당 터에서 노제를 지내는 모습, 운양의 영결식에 모여든 1000여 명의 조문객들. 동아일보DB운양은 최후를 맞을 때 “내 장의를 간소하게 거행하라”는 유언을 남겼지만 그의 죽음을 안타까워하는 민족주의 계열의 각계 인사들은 사회장을 결정했습니다. 사회장위원회를 구성하고 업무를 나눠 진행할 즈음 조선노동공제회, 무산자동지회 등 사회주의 세력에서 반대 목소리가 터져 나왔습니다. 조선사회에 이렇다 할 공적을 남기지 못한 운양의 장례를 사회장으로 하는 것은 과도하다는 것이었습니다. 반대파는 운양 사회장 논란을 기화로 자본주의계급 타파, 사회개량세력 매장 등 계급투쟁으로 수위를 높여갔습니다.

결국 사회장위원회는 유족들의 뜻에 따라 운양의 사회장을 취소할 수밖에 없었습니다. 사회장위원장을 맡았던 박영효의 설명에 따르면 사회장을 강행해 반대운동이 더 격렬해지면 고인에 대한 도리가 아닐뿐더러 분쟁이 커질 수 있다고 판단했던 겁니다. 운양의 장례식은 그가 운명한 지 2주 만인 2월 4일 1000여 명의 조객이 참석한 가운데 치러졌습니다.

雲養(운양) 先生(선생)의 長逝(장서)를 悼(도)하노라

朝鮮(조선)의 文章(문장), 社會(사회)의 元老(원로)

雲養(운양) 先生(선생)이 逝去(서거)하얏도다. 그 波瀾曲折(파란곡절)이 重疊(중첩)한 一生(일생)은 玆(자)에 終(종)하고 先生(선생)은 化仙(화선)하얏도다. 永辭人間藥(영사인간약)하고 長飮石竇泉(장음석두천)이란 詩句(시구)로써 그 文章(문장) 生活(생활)의 最後(최후)를 美飾(미식)하고 長逝(장서)하얏도다. 朝鮮(조선)의 文章(문장)이 今也(금야)에 去(거)하야 無(무)하고, 社會(사회)의 元老(원로)가 今也(금야)에 去(거)하야 虛(허)하도다.

이제 吾人(오인)은 先生(선생)의 肖像(초상)을 對(대)하매 幾多(기다) 感慨(감개)와 許多(허다) 感想(감상)의 層出疊起(층출첩기)함을 禁(금)치 못하겟나니 그 白髮(백발)은 世苦(세고)의 試鍊(시련)을 表示(표시)하는 듯하며, 그 柔眼(유안) 溫顔(온안)은 詩味(시미)와 道風(도풍)을 表示(표시)하는 듯하며, 그 長髥(장염)은 社會(사회)의 元老(원로)인 威權(위권)을 自示(자시)하는 듯하도다.

그 柔顔相(유안상)에 엇지 저와 갓흔 一種(일종)의 義烈(의열)을 抱(포)하얏스며, 그 義烈(의열)에 엇지 저와 갓흔 淸風(청풍)의 道味(도미)를 帶(대)하얏든가. 그 文章(문장)을 讀(독)하는 者(자)는 必(필)히 그 思想(사상)의 順平(순평)과 理路(이로)의 明哲(명철)과 一種(일종)의 淸味(청미)가 有(유)함을 覺(각)할지며, 그 政治的(정치적) 生涯(생애)를 大觀(대관)하는 者(자)는 必(필)히 熱烈(열렬)한 氣槪(기개)와 一種(일종)의 反抗性(반항성)의 流露(유로)함을 可(가)히 察(찰)할지니

身(신)을 挺(정)하야 乙未政變(을미정변)에 參加(참가)한 것을 見(견)하면 此(차) 擧(거)가 當時(당시)에 在(재)하야는 一種(일종)의 革命的(혁명적) 企圖(기도)라 斷乎(단호)한 決心(결심)과 勇敢(용감)한 氣槪(기개)가 無(무)한 者(자)의 到底(도저)이 企及(기급)치 못할 바ㅣ니 그 義烈(의열)의 火(화)와 如(여)한 것을 可(가)히 知(지)할지며 或(혹) 時機(시기)에 依(의)하야는 明哲保身(명철보신)의 主義(주의)로써 그 身(신)을 保(보)한 事(사)이 無(무)한 것은 아니나 時機(시기)의 變遷(변천)과 民衆(민중)의 幸福(행복)을 思(사)하야는 更(경)히 그 全生(전생)을 擧(거)하야 眞情(진정)을 吐露(토로)하는 것을 見(견)하면 그 論旨(논지)의 是非(시비)는 姑舍(고사)하고 그 勇力(용력)이 凡常人(범상인)의 及(급)할 바ㅣ 아닌 것을 可(가)히 知(지)할지로다.

然而(연이) 그 平常(평상) 生活(생활)을 觀察(관찰)하고 그 文章(문장) 詩賦(시부)를 玩味(완미)하면 眞個(진개) 好爺(호야)며 眞個(진개) 詩味(시미)의 ?富(풍부)함을 可(가)히 看取(간취)할지니 雲養(운양) 先生(선생)이 果然(과연) 그 所謂(소위) 詩人的(시인적) 政治家(정치가)며 政治家的(정치가적) 詩人(시인)인가.

吾人(오인)은 勿論(물론) 先生(선생)의 政治的(정치적) 大(대) 功績(공적)을 讚揚(찬양)하고자 하는 者(자) 아니라 오히려 그 結局(결국) 失敗人(실패인)임을 先生(선생)을 爲(위)하야 悲(비)하고자 하며, 吾人(오인)은 勿論(물론) 先生(선생)의 詩人的(시인적) 絶對價値(절대가치)를 論(논)하고자 하는 者(자) 아니라 오히려 그 平凡(평범)한 淸凉美(청량미)를 取(취)하는 者(자)이나, 그 先生(선생)에 對(대)하야 吾人(오인)이 服(복)하는 바는 그 政治家的(정치가적) 生涯(생애)에 詩味(시미)를 包含(포함)하고, 그 詩人的(시인적) 生涯(생애)에 政治家的(정치가적) 色彩(색채)를 帶(대)함이니 그 政治家的(정치가적) 才分(재분)으로는 一般(일반) 民衆(민중) 實地(실지)의 幸福(행복)을 圖謀(도모)하고, 그 詩人的(시인적) 天才(천재)로는 一般(일반) 民衆(민중)의 前進(전진)할 바 向上(향상)의 途(도)를 指示(지시)하얏도다.

이 吾人(오인)이 先生(선생)을 朝鮮(조선)의 文章(문장)이라 하는 同時(동시)에 社會(사회)의 元老(원로)라 하야 그 長逝(장서)를 悼(도)하는 所以(소이)이며, 그 肖像(초상)에 對(대)하야 萬端(만단)의 感慨(감개)를 禁(금)치 못하는 所以(소이)이니 아! 先生(선생)이 逝矣(서의)로다. 吾人(오인)이 先生(선생)의 聲咳(성해)에 接(접)할 機會(기회)는 永絶(영절)하얏도다.

그러나 一生一死(일생일사)는 人間(인간)의 常則(상칙)이라. 死(사)에 對(대)하야 吾人(오인)이 肅然(숙연)한 心情(심정)을 養(양)할지언정 徒(도)히 哀痛(애통)할 必要(필요)는 無(무)하며, 더욱히 先生(선생)의 一生(일생)을 觀察(관찰)하면 비록 波瀾曲折(파란곡절)이 重疊(중첩)하얏다 할지라도 大體上(대체상)으로 論之(논지)하면 貴(귀)와 名(명)을 그 欲(욕)하는 바에 任(임)하얏스며, 壽(수)를 또한 古稀(고희) 以上(이상)에 享樂(향락)하얏나니 吾人(오인)은 그 暝後(명후)의 福(복)을 禱(도)할지언정 그 逝去(서거)에 對(대)하야 哀傷(애상)함은 오히려 先生(선생)에 對(대)하야 禮(예)를 失(실)함일가 하노라.

그러나 吾人(오인)이 先生(선생)을 爲(위)하야 悼(도)하는 것은 그 肉體的(육체적) 生存(생존)을 願(원)하야 그러한 것이 아니라 그 精神的(정신적) 生命(생명)을 爲(위)하야 그러한 것이니 嗚呼(오호)라 先生(선생)이 朝鮮民衆(조선민중)의 向上(향상)과 發達(발달)을 思(사)함이 그 얼마나 懇切(간절)하얏스며, 그 思(사)하고 또 待(대)함이 얼마나 懇切(간절)하얏스며, 그 榮華(영화)를 目睹(목도)하고자 함이 또한 얼마나 懇切(간절)하얏는가.

業(업)을 企(기)하다가 그 業(업)이 未成(미성)함에 그 身(신)이 몬저 斃(폐)함은 企業家(기업가)의 痛恨(통한)이오, 事(사)를 謀(모)하다가 그 事(사)가 未達(미달)함에 오히려 그 身(신)이 斃(폐)함은 政治家(정치가)의 徹天(철천)의 恨(한)이라. 吾人(오인)은 先生(선생)의 此(차) 遺恨(유한)을 爲(위)하야 그 死(사)를 悼(도)하노라.

大槪(대개) 死(사)에 對(대)하야 吾人(오인)이 取(취)할 바 態度(태도)는 그 死(사) 自體(자체)에 對(대)하야 論議(논의)할 것이 아니라 此(차)를 그 生涯(생애)의 ‘決算(결산)’으로 看做(간주)하야 그 價値(가치)를 論(논)할 것이니 死(사) 그 自體(자체)는 비록 哀痛(애통)할지라도 그 生涯(생애)가 衆人(중인)에게 爲(위)하야 哀(애)할 것이 되지 못할 것 갓흐면 이는 그 死(사)에 榮華(영화)가 無(무)함이오, 그 死(사)가 비록 哀痛(애통)할 것이 無(무)하다 할지라도 그 生涯(생애)가 一般(일반) 民衆(민중)에게 爲(위)하야 痛哭(통곡)할 價値(가치)가 有(유)하다 하면 그 死(사)는 民衆(민중)의 絶痛(절통) 哀呼(애호)을 自促(자촉)할지라.

此(차) 萬人(만인)의 肅然(숙연)히 思(사)할 바ㅣ니 吾人(오인)은 先生(선생)이 그 波瀾曲折(파란곡절)의 生涯(생애)를 通(통)하야 或(혹) 決然(결연)히 義(의)에 起(기)하며, 或(혹) 從容(종용)히 詩(시)에 隱(은)하되 民衆(민중)을 爲(위)하는 一念(일념)이 切切不止(절절부지)함을 慕(모)하고, 그 死(사)를 悼(도)함에 限(한)이 無(무)하도다.

운양 선생의 영면을 애도하노라

조선의 문장이자 사회의 원로

운양 김윤식 선생이 서거했다. 파란과 곡절로 점철됐던 일생을 이에 마치고, 선생은 신선이 되고 말았다. ‘인간 세상의 약은 사양하고, 돌구멍 샘물을 마시련다’라는 시구로 그 문장 생활의 마지막을 아름답게 장식하고 먼 길을 떠났다. 이제 조선의 문장가, 사회의 원로가 떠나 없으니 공허하기만 하다.

선생의 초상을 대하니 숱한 감개와 수많은 감상이 거듭 일어남을 금할 수 없다. 그의 백발은 세상 고통의 시련을 나타내는 듯하며, 부드러운 눈매와 온화한 얼굴은 시적 정취와 도사 같은 풍모를 표시하는 듯하며, 긴 수염은 사회 원로의 권위를 스스로 보이는 듯하다.

그 부드러운 얼굴에 어찌 저 같이 강한 정의를 품었으며, 그 열렬한 뜻에 어찌 저 같이 맑은 바람 같은 도덕의 참뜻을 띠었던가. 그의 문장을 읽으면 그 안에 유순하고 화평한 사상, 밝은 이치, 일종의 맑고 깨끗한 맛까지 들어있음을 반드시 깨달을 것이며, 그의 정치적 생애를 크게 바라보면 반드시 열렬한 기개와 일종의 반항정신이 숨김없이 나타남을 가히 관찰할 수 있을 것이다. 운양이 몸을 일으켜 을미개혁에 참가한 것을 보면 이 거사는 당시로서는 혁명적인 기도여서 단호한 결심과 용감한 기개가 없는 자는 도저히 미칠 수 없는 것이니, 그 정의로운 마음이 불과 같음을 가히 알 수 있다. 간혹 때에 따라 자신의 몸을 보존한 일이 없었던 것은 아니지만, 시기의 변천과 민중의 행복을 생각해서 다시 모든 삶을 걸고 진정을 토로하는 것을 보면 논지의 옮고 그름은 접어두고라도 그 씩씩함은 범상한 사람이 따를 수 있는 수준이 아닌 것을 가히 알 것이다.

그러나 그의 평상 생활을 관찰하고, 그의 문장과 시, 산문을 곱씹어 보면 참으로 걸작이며, 참으로 시의 맛이 풍부함을 충분히 알아차릴 것이니 운양 선생은 과연 이른바 ‘시인 같은 정치가’이며, ‘정치가 같은 시인’인 것인가.

우리는 선생의 정치적 큰 공적을 찬양하려는 것이 아니라 반대로 결국 그가 정치적으로 실패한 인물임을 슬퍼하고자 하며, 우리는 시인으로서 선생의 절대가치를 논하려는 것이 아니라 오히려 그 평범한 청량미를 취하고자 한다. 하지만 선생에 대해 우리가 감복하는 바는 그 정치가로서의 생애에 시의 맛을 포함하고, 역으로 그 시인으로서의 생애에 정치가 색채를 띠었던 것이니 그는 정치가의 재주로 일반 민중의 실제 행복을 꾀하고, 시인의 천재로는 일반 민중이 나아갈 바, 향상의 길을 가리켜 보였다.

이것이 바로 우리가 선생을 조선의 문장이며, 사회의 원로라 일컬으며 영원히 돌아오지 못할 그를 애도하는 까닭이며, 그의 초상을 앞에 두고 온갖 감개를 금할 수 없는 까닭이니 아! 선생은 정녕 서거했다. 우리가 선생의 웃음소리를 들을 기회는 영영 끊기고 말았다.

그러나 한번 태어나 죽는 건 인간세상의 법칙이다. 죽음에 대해 우리가 숙연한 심정을 가질지언정 애통해할 필요는 없으며, 더욱 선생의 일생을 관찰하면 비록 파란과 곡절이 거듭 겹쳤더라도 대체로 하고자 하는 바 부귀와 명예를 받았으며, 70세 넘도록 장수도 누렸다. 따라서 우리가 선생의 명복을 빌더라도 그의 서거를 슬퍼하고 가슴 아파하는 것은 오히려 선생에 대한 예의를 잃는 것일 수도 있겠다.

우리는 선생의 육체적 생존을 바라서가 아니라 정신적 생명을 위해 그를 애도하는 것이다. 아! 선생이 조선민중의 향상과 발달을 생각함이 그 얼마나 간절했는지, 그 생각하고 또 기다림이 얼마나 간절했는지, 그 영화를 눈으로 직접 보고자 함이 또 얼마나 간절했는지.

업(業)을 일으키다 채 완성하지 못한 채 먼저 죽는 것은 기업가의 통한이요, 정치가가 큰일을 도모하다 달성하지 못하고 죽는 것은 하늘에 사무치는 한이다. 우리는 선생이 남기고 간 이 한을 위해 그의 죽음을 애도하는 바이다.

대개 죽음에 대해 우리가 취할 태도는 죽음 그 자체에 대해 논할 것이 아니라 이를 생애의 ‘결산’으로 여겨 그 삶이 얼마나 가치 있는 것이었는지 논하는 것이다. 죽음 그 자체는 비록 애통할지라도 그의 생애가 여러 사람이 슬퍼할 만한 것이 되지 못하면 이는 그 죽음에 영화가 없는 것이다. 반대로 죽음에 비록 애통할 것이 없을지라도 삶이 일반 민중에게 통곡할 가치가 있다고 하면 그 죽음은 뭇 사람들이 스스로 슬피 부르짖으며 원통해할 것이다.

이는 모든 사람이 숙연하게 생각할 바이니, 우리는 운양 선생이 그 파란곡절의 생애를 통해 때로는 의로움에 결연히 일어나며, 때로는 조용히 시 속에 숨되, 민중을 위하는 일념이 절절하게 그칠 줄 모르는 것을 사모하고, 그의 서거를 무한히 애도하는 것이다.

게시글 찬성/반대

- 0추천

- 0반대

운영배심원의견

운영배심원의견이란

운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면

해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가

추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리

됩니다.

![[이기홍 칼럼]외눈 역사관, 위선, 정권욕… 집권좌파의 3대 DNA](https://dimg.donga.com/a/258/230/90/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/08/21/102580904.1.jpg)

댓글목록